相続において、被相続人は自分の財産を自由に処分する権利を持ちます。しかし、遺言や生前贈与によって、ある相続人が一切の財産を受け取れなくなるケースも考えられます。こうした不公平な状況を防ぐため、法律では相続人に最低限保証される財産の割合を定めています。これが遺留分という制度です。

本記事では、遺留分の基本的な仕組み、権利者とその割合、遺留分侵害額請求の方法、消滅時効、さらにはトラブルを防ぐための相続計画について解説します。

遺留分の基本ルール

遺留分とは?

遺留分とは、被相続人が自由に財産を処分できる権利と、一定の相続人が最低限確保されるべき財産を調整するために設けられた制度です。遺留分がなければ、遺言や生前贈与によって特定の相続人が一切の財産を受け取れなくなる可能性があります。そのため、法律は遺留分を認め、特定の相続人が不当な扱いを受けることを防いでいます。

遺留分権利者とは?

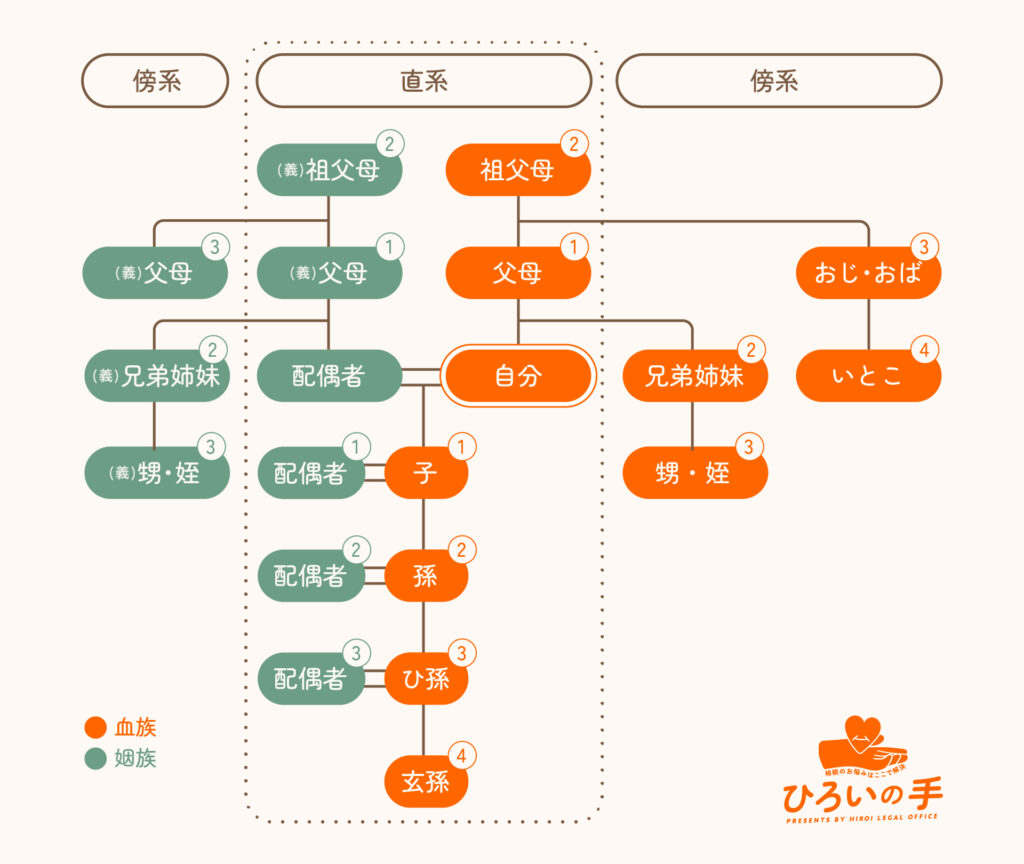

遺留分を請求できるのは、法律で定められた直系の親族に限られます。

- 子(直系卑属):遺留分を持つ最も一般的な相続人。

- 直系尊属(両親・祖父母など):被相続人に子がいない場合に遺留分を持つ。

- 配偶者:常に遺留分を持つが、婚姻関係があることが前提。

なお、兄弟姉妹には遺留分の権利がないため、遺言によって財産をすべて他者に譲渡されても、法的に異議を申し立てることはできません。

遺留分の割合

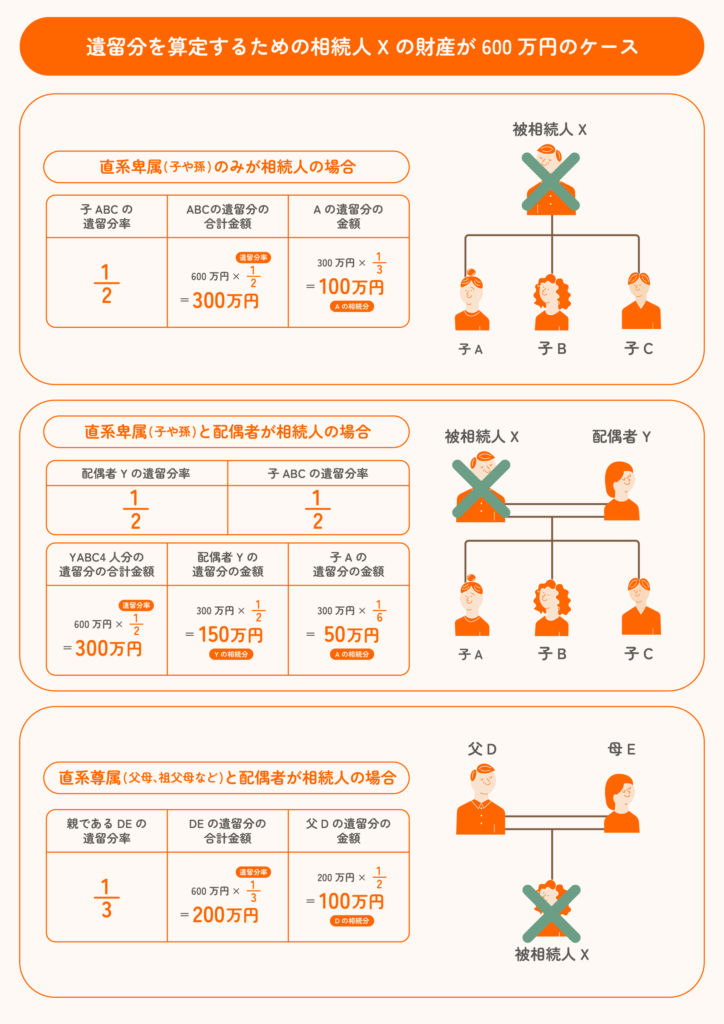

遺留分の割合は、総体的遺留分と個別的遺留分に分けられ、総体的遺留分は相続人の構成によって異なります。

- 直系尊属(親・祖父母)のみが相続人の場合:遺留分は被相続人の財産の1/3

- それ以外のケース(子・配偶者がいる場合):遺留分は被相続人の財産の1/2

個別的遺留分は上記の総体的遺留分に、各相続人の法定相続分を乗じた割合です。

例えば、被相続人の財産が3,000万円で、相続人が配偶者と子2人の場合、それぞれの遺留分は以下のようになります。

- 配偶者:750万円(3,000万円×1/2×1/2)

- 子A・子B:各375万円(3,000万円×1/2×1/4)

また、上記の例で、相続人が配偶者と被相続人の父母の場合、それぞれの遺留分は以下のようになります。

- 配偶者:1000万円(3,000万円×1/2×2/3)

- 父・母:各250万円(3,000万円×1/2×1/6)

この割合を下回る場合、遺留分侵害額請求を行うことで権利を主張できます。

遺留分侵害額請求の手続き

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、相続財産の分配が法定の遺留分を下回る場合に、権利者が不足分の金銭を請求できる制度です。例えば、被相続人がすべての財産を特定の相続人や第三者に遺贈した場合、遺留分権利者は不足分を金銭で請求できます。

遺留分侵害額請求の流れ

- 遺産の調査:相続財産の全体像を把握し、遺留分の算定を行う。

- 請求の意思表示:受遺者・受贈者(遺言により財産を受け取った者)に対し、遺留分侵害額を請求する旨を通知する。

- 話し合い・交渉:相続人同士で合意を図り、必要に応じて金銭の支払いを受ける。

- 調停・裁判:合意が得られない場合、家庭裁判所で調停や訴訟を行い、法的に決着をつける。

遺留分侵害額請求権の消滅時効

遺留分侵害額請求権の消滅とは?

遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された相続人が、受贈者や受遺者に対して金銭での補償を請求する権利です。ただし、この権利は無期限に行使できるわけではなく、法律で定められた消滅時効の制約を受けます。

消滅時効の期限

遺留分侵害額請求権は、以下の時効もしくは除斥期間の経過により、その権利が消滅します。

- 相続の開始および遺留分侵害を知った日から1年(民法1048条)

- 相続開始の日から10年(民法1048条)

例えば、相続が発生して3年後に遺留分侵害の事実を知った場合、その時点から1年以内に請求しなければ、権利を行使できなくなります。一方で、遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると権利は消滅します。

時効を止める方法

消滅時効を防ぐためには、以下のような方法が有効です。

- 内容証明郵便を送付する:遺留分侵害額請求の意思を明確にし、証拠として残す。

- 家庭裁判所で調停を申し立てる:調停が開始されると、時効の進行が停止される。

- 裁判を提起する:訴訟を起こすことで、時効の進行をリセットする。

遺留分侵害額請求を行う場合は、時効に注意しながら、早めに行動を起こすことが重要です。

遺留分対策としての相続計画

遺留分をめぐる争いを避けるためには、生前からの対策が不可欠です。遺言書や生前贈与の工夫によって、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。

遺留分対策の必要性

遺留分に関する争いは、相続トラブルの中でも特に多く発生します。相続人の中には、遺言によって一方的に財産を減らされることで、不満を持つケースが少なくありません。そのため、被相続人は事前に対策を講じることで、円満な相続を実現することが求められます。

生前にできる遺留分対策

遺言書の作成

- 遺留分を考慮した遺言書を作成し、相続人の納得感を高める。

- 公正証書遺言を利用することで、相続後のトラブルを防ぐ。

生命保険の活用

- 生命保険金は相続財産とは別枠で受け取ることができるため、特定の相続人に確実に資産を残す手段となります。

- 保険金受取人を指定することで、遺留分対策として有効です。

計画的な生前贈与

- 生前贈与を10年以上前に行うことで、遺留分の計算対象外にする(民法1044条)。

- 暦年贈与(年間110万円まで非課税)を活用して、徐々に資産を移す。

家族信託の活用

- 財産管理を信頼できる者に託し、相続時の分配をスムーズに進める。

- 遺留分を侵害しない形での承継を設計する。

行政書士・司法書士の視点から見る遺留分の実務

遺留分侵害額請求やその対策には、専門的な法律知識が求められます。行政書士や司法書士などは、相続手続きのプロフェッショナルとして、依頼者のサポートを行い、法的トラブルを未然に防ぐ役割を担っています。

行政書士の対応範囲

行政書士は、相続手続きに関する書類作成や、相続人調査、相続財産の整理を担当します。特に、遺留分侵害額請求においては、関係者間での適切な書類作成が重要となるため、専門的な知識をもつ行政書士のサポートが有益です。

例えば、ある依頼者が亡くなった父親の遺言により、一切の財産を継承できなかった場合、行政書士が遺留分侵害額請求書を作成し、法的に適切な形で相手方に請求できるよう手続きのサポートを行います。

行政書士の主な業務内容

- 遺留分侵害額請求書の作成(内容を整理し、正式な書面を作成)

- 相続人調査(戸籍の収集・法定相続情報一覧図の作成)

- 遺言書の作成支援(公正証書遺言の作成サポート)

- 相続財産の整理や財産目録の作成(資産状況を明確にするため)

司法書士の対応範囲

司法書士は、上記に加え、主に相続財産の登記手続きや、裁判所での調停・審判に関するサポートを担当します。特に、不動産を相続した場合は、名義変更が必要になるため、司法書士の関与が不可欠です。例えば、遺言によって一部の相続人が不動産を相続したが、他の相続人の遺留分が侵害されたケースでは、調停や訴訟手続きに向けた準備もサポートします。

司法書士の主な業務内容

- 遺産分割協議に伴う不動産の名義変更

- 遺言執行者としての業務(登記・財産管理)

- 家庭裁判所での調停・訴訟の支援(必要書類の作成・手続きのサポート)

- 法定相続情報一覧図の作成(相続手続きの効率化)

最後に

遺留分は、被相続人の財産処分の自由と相続人の最低限の権利を調整する重要な制度です。相続人が全く財産を受け取れない事態を防ぐために法律で定められていますが、実際には相続の現場で争いが生じることも少なくありません。そのため、被相続人の生前対策や、相続人側の適切な請求手続きが重要になります。

遺留分を請求する場合、消滅時効があるため迅速に行動を起こすことが必要です。遺留分侵害額請求を考えている場合は、内容証明郵便の送付や家庭裁判所での調停など、法的に適切な手続きを進めることが求められます。

また、遺留分を巡るトラブルを防ぐためには、被相続人が生前に適切な相続計画を立てることが欠かせません。遺言書の作成、生命保険の活用、生前贈与の計画的な実施などにより、相続人同士の争いを回避し、スムーズな財産承継を実現できます。

相続問題は一度発生すると、感情的な対立に発展しやすいものです。行政書士や司法書士といった専門家のサポートを受けることで、法的に適正な手続きを進め、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。相続が発生する前に、あるいは発生直後に、適切な専門家に相談し、円満な相続のための準備を進めましょう。