婚姻や内縁という言葉を聞いたことがあるでしょうか?日本では、法律上の婚姻関係は、結婚の届出をすることで成立します。しかし、届出をせずに夫婦同然の生活を送る「内縁」という関係も存在します。近年、事実婚(内縁関係)を選択するカップルも増えており、法律上どのような違いがあるのかを理解することは、相続や財産分与の観点からも重要です。

婚姻や内縁に関する法律的な影響を正しく理解し、トラブルを未然に防ぐための対策を講じることが求められます。

この記事では、婚姻と内縁の違い、それぞれの法的な権利と義務、さらに相続や不動産登記、遺言の観点からどのような影響があるのかを詳しく解説します。

婚姻と内縁の基本的な違い

婚姻の成立要件

婚姻が成立するためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 婚姻意思の合致:夫婦として共同生活を営む意思があること。

- 婚姻届の提出:市区町村役場へ婚姻届を提出し、受理されること。

- 婚姻障害がないこと(詳細は後述)。

婚姻届が受理されると、戸籍に婚姻の記録が残り、法的に夫婦として認められます。

内縁とは?

一方で、内縁とは婚姻の届出をしていないものの、婚姻意思を持ち、共同生活を営んでいる夫婦同然の関係を指します。法律上の婚姻とは区別されますが、近年の判例では「準婚関係」と解釈されることが多く、一定の法律上の保護を受けることができます。

内縁を選択する理由

内縁を選択する理由として、以下のようなものが考えられます。

- 夫婦別姓を望む場合:日本では夫婦同姓が原則のため、姓を変えたくない場合に内縁を選択せざるを得ない。

- 法律婚に抵抗がある場合:結婚制度に対する価値観の違い。

- 経済的・税制上の理由:離婚歴がある場合、年金や税制の影響を考慮して内縁を選択するケースも。

婚姻の規定のうち、内縁に準用されるもの・されないもの

内縁に適用される法律

内縁カップルには、婚姻と同様に以下の法律が準用される場合があります。

- 同居・協力・扶助義務(民法752条):夫婦間と同じく、互いに協力し助け合う義務がある。

- 財産分与の請求(判例上認められる):内縁関係が解消された際、共同生活で築いた財産について分与を請求できる。

- 慰謝料の請求(判例上認められる):一方が不当に内縁を解消した場合や、不貞行為があった場合には慰謝料請求が可能。

内縁には適用されない法律

- 相続権(民法では認められない):内縁の配偶者には法定相続権がないため、遺言書がない場合は相続できない。

- 婚姻費用の分担義務:法的な婚姻とは異なり、婚姻費用の分担義務が明確には定められていない。

特に相続においては、内縁関係では相続人となる権利がないため、事前に遺言を作成することが重要です。

婚姻障害とは?

婚姻を成立させるためには、法律上の条件を満たす必要があります。しかし、次に掲げる事実がある場合、婚姻は成立しません。これを「婚姻障害」といいます。

| 婚姻障害の種類 | 詳細 |

| 婚姻適齢(民法731条) | 男女ともに18歳以上でなければ婚姻できない。 |

| 重婚の禁止(民法732条) | すでに配偶者がいる場合、新たに婚姻することはできない。 |

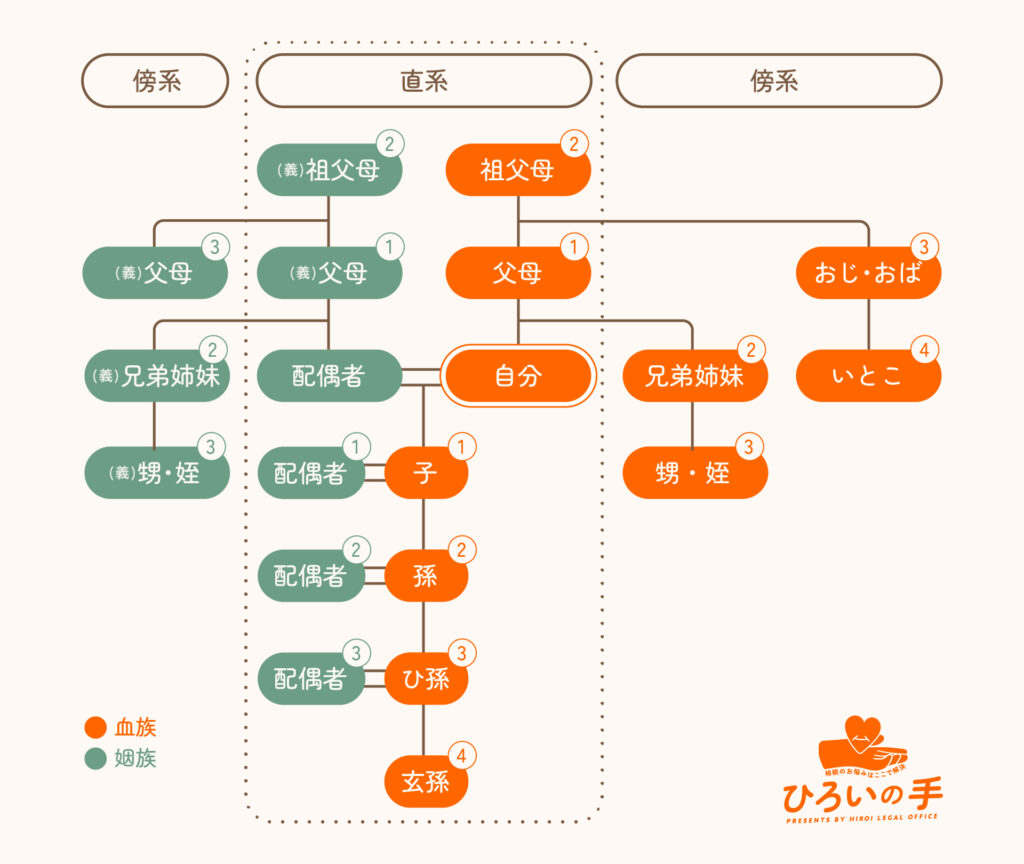

| 近親婚の禁止(民法734〜736条) | 直系血族や3親等内の傍系血族間では婚姻できない。 |

| 姻族間の婚姻制限(民法735条) | 直系姻族(義理の親子など)は婚姻できない。 |

内縁関係における相続の注意点

内縁関係にあるカップルが相続の場面で不利益を受けないようにするためには、遺言の作成が不可欠です。内縁関係では法定相続人になれないため、遺言がない場合、パートナーに遺産を残せない可能性があります。

また、不動産を共同購入した場合、共有名義や契約の仕方によって、相続時のリスクが変わるため、司法書士や行政書士などに相談しながら適切な手続きを進めることが推奨されます。

最後に

婚姻と内縁には法的な違いがあり、婚姻は法律上の要件を満たすことで成立し、相続権や税制優遇などのメリットがあります。一方、内縁関係は法的な保護が限定的であり、特に相続の場面では注意が必要です。

次回は「相続についての基礎知識③ 嫡出子と非嫡出子」について解説します。