遺産分割とは、被相続人が亡くなった後に相続人が遺産をどのように分配するかを決める手続きです。相続が発生すると、遺産は原則として相続人全員の共有財産となり、分割が完了するまで誰かが単独で処分することはできません。

遺産分割がスムーズに進まないと、相続人の間で対立を招く可能性があるため、円滑に進めるための知識を身につけておくことが重要です。本記事では、遺産分割の基本的なルールや手続き、法的ルール、トラブルの回避策について解説します。

遺産分割の基本ルール

遺産分割には、法律上のルールが定められており、相続人が自由に分割方法を決定できるわけではありません。ここでは、遺産分割の基本的な考え方と種類について解説します。

遺産分割とは?

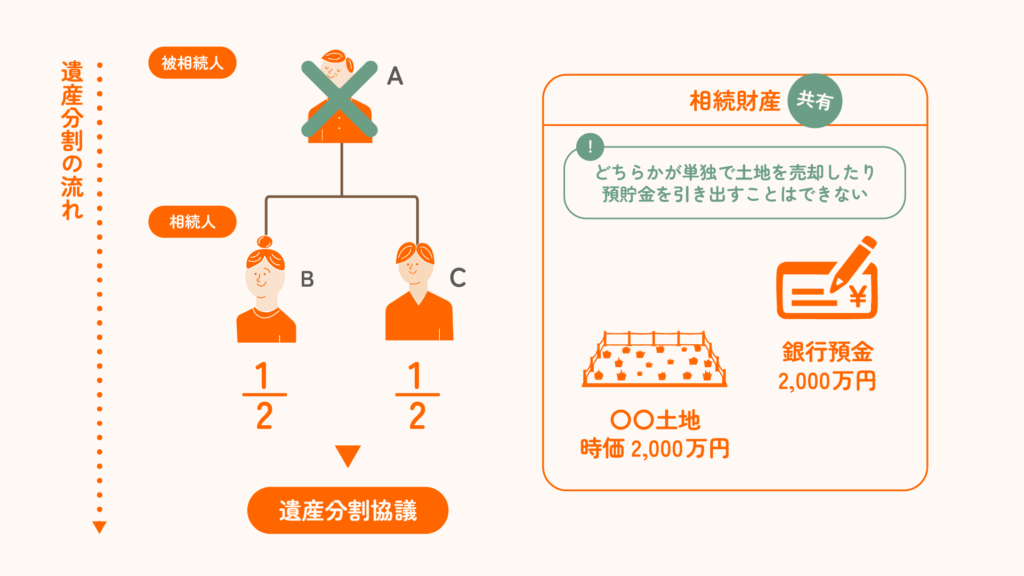

遺産分割とは、相続人が話し合いによって遺産の分け方を決定する手続きです。例えば、Aさんが亡くなり、相続人であるBさんとCさんが遺産を相続することになりました。Aさんの遺産は、時価3,000万円の自宅不動産と、800万円の預貯金、そして200万円の株式でした。

この場合、仮にBさんとCさんが等分に相続するとしても、遺産が分割されるまでは、これらの財産はBさんとCさんの共有財産となります。そのため、遺産分割が完了するまでの間は、BさんとCさんのどちらかが単独で不動産を売却したり、一定の例外を除き預貯金を引き出したりすることはできません。

この共有状態を解消し、具体的な分配方法を決定する手続きが遺産分割です。

遺産分割の種類

遺産分割にはいくつかの方法があり、原則は相続人間で協議することになりますが、利害や感情的な対立が先鋭化し、協議が合意に至らない場合には、裁判所の関与を得て遺産分割を進めることになります。

- 協議分割:相続人同士の話し合いによって決定する方法で、最も一般的です。

- 調停分割:協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用する方法です。

- 審判分割:調停でも合意に至らない場合、家庭裁判所が分割方法を決定する方法です。

さらに、遺産の分け方には次の方法があります。

- 現物分割:遺産をそのまま分割する(例:不動産はBが取得し、預金と株式はCが取得)。

- 換価分割:遺産を売却し、現金化して分割する。

- 代償分割:特定の相続人が全ての財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う。

相続人の間での合意形成が重要であり、その有無により選択すべき分割方法は異なるものとなります。

遺産分割の進め方と手続き

遺産分割の手続きは、相続人全員の合意が必要であり、場合によっては法的な手続きを経ることになります。ここでは、遺産分割の具体的な進め方について説明します。

遺産分割協議

遺産分割は、まず相続人同士の話し合い(協議)から始まります。全員の同意が必要であり、一部の相続人を除外した協議は無効となります。

遺産分割協議を円滑に進めるために、遺産の内容や評価額を事前に整理し、各相続人の希望を確認しておくことが大切です。また、口頭での合意では後のトラブルを招く可能性があるため、合意内容を明文化することが推奨されます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立した場合、合意内容を記録した「遺産分割協議書」を作成します。この協議書は、不動産の相続登記や銀行手続きなどに必要となるため、正確に作成することが重要です。

遺産分割協議書の主な記載事項

- 各相続人の相続割合

- 取得する財産の詳細

- 署名・押印(実印が推奨され、必須の場合もあり)

また、遺産分割協議書は公正証書にすることで、より法的な強制力を持たせることができます。

遺産分割がまとまらない場合

相続人同士の協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停や審判を行うことになります。

調停の進め方

- 調停委員を介しての話し合いが行われる。

- 合意が難しい場合、裁判所の助言を受けながら進める。

審判の判断基準

- 法定相続分に基づいて裁判所が決定する。

- 遺言の内容や遺産の性質を考慮する。

このように、協議で合意に至らない場合は、裁判所が介入し、遺産分割が法的に決定されることになります。

遺産分割に関する法的ルール

遺産分割には、法律上のルールがあり、相続人が自由に分割方法を決定できるわけではありません。特に、分割の効果や法的な制約について理解しておくことは、トラブルを避けるうえで重要です。

遺産分割の効果は被相続人の死亡時に遡る

遺産分割協議が成立した場合、その効果は被相続人の死亡時に遡ります(民法909条)。つまり、遺産分割の協議や手続きが完了した日ではなく、被相続人が亡くなった時点で財産が分割されたとみなされます。

例えば、Aさんの相続について、相続人であるBさんとCさんが10年後に遺産分割を行ったとしても、財産の所有権はAさんの死亡時にBさんとCさんに移転していたものとみなされます。この遡及効果により、以下のような影響が生じます。

- 相続税の申告:遺産分割が遅れたとしても、相続税の申告期限(原則として相続開始から10カ月以内)は変わらないため、申告や納税が必要になる。

- 登記や手続きの影響:不動産の名義変更が遺産分割協議後に行われる場合でも、相続発生時に遡って所有権が確定するため、登記の記録に影響を及ぼすことがある。

このように、遺産分割の効果が過去に遡ることで、税務や登記に影響を及ぼすことがあるため、専門家のアドバイスを受けながら適切な手続きを進めることが推奨されます。

共同相続人の全員参加が必須

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効となります。これは、相続財産の共有状態を解消するために、公平な協議が求められるためです。

例えば、相続人A、B、Cの3名がいる場合、BとCだけで遺産分割の話し合いを行い合意したとしても、Aが関与していなければ、その遺産分割協議は無効となります。

また、相続人が後になって判明した場合(例えば、生前に既に認知された非嫡出子が後から名乗り出たケース)には、既に成立した遺産分割協議をやり直す必要が生じることもあります。

このような事態を防ぐために、遺産分割を進める際には、相続人の調査をしっかり行い、戸籍謄本などを確認することが重要です。また、相続人の一部が行方不明の場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることで手続きを進めることができます。

遺産分割の法的ルールを理解し、適切な方法で進めることで、相続人間のトラブルを回避し、スムーズな手続きを実現することができます。

遺産分割におけるトラブルと対策

典型的なトラブル事例

- 遺産分割協議が進まない:相続人同士の意見が対立し、話し合いが難航するケース。

- 遺言書の内容によるトラブル:遺言の内容が相続人の間において公平性に欠けていた場合、争いに発展することがある。

- 生前贈与を受けた相続人との相続分の調整:特定の相続人が生前に多額の贈与を受けていた場合、他の相続人が不公平に感じるケース。

- 相続人が行方不明、または認知症で判断能力がない場合:相続人が失踪している場合や、認知症などで意思能力がない場合、別の法的手続きが必要になることがある。

遺産分割トラブルを防ぐために

- 遺言書の作成:被相続人が生前に相続人間の人間関係や公平性にも配慮した遺言を作成しておくことで、相続人間の争いを未然に防ぐ。

- 家族信託の活用:認知症対策として有効であり、財産の管理・承継をスムーズに行うために活用できる。

- 専門家への相談:行政書士・司法書士などに事前相談することで、問題を未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進められる。

- 遺産分割協議書の適切な作成:不動産の相続登記や金融機関での手続きのために、法的に有効な遺産分割協議書を作成することが重要。

行政書士・司法書士の視点から見る遺産分割の実務

遺産分割の手続きには、法律に則った書類の作成が必要であり、相続人のみで対応するのが難しい場合があります。そこで、行政書士や司法書士などが専門家としてサポートを行い、円滑な手続きを支援します。ここでは、それぞれの専門家の具体的な役割について詳しく解説します。

行政書士の対応範囲

行政書士は、遺産分割協議書の作成や相続手続きの書類作成をサポートできます。相続財産の整理や相続人の確定など、手続きの前提となる作業を行い、スムーズな分割協議を支援します。

- 遺産分割協議書の作成:相続人の間の合意を明文化し、法的に有効な協議書を作成する。

- 相続人調査(戸籍の収集):相続人全員を確定し、戸籍謄本を収集して整理する。

- 相続財産の整理や目録作成:遺産の種類や価値を把握し、相続人が理解しやすい形で整理する。

行政書士は、相続に関する法律知識を活かし、相続人が適切な手続きを行えるようにサポートします。

司法書士の対応範囲

司法書士は、不動産の相続登記や法的な手続きを担当します。相続財産に不動産が含まれている場合は、名義変更が必要となり、これを適切に進めるために司法書士のサポートが求められます。

- 不動産の相続登記(名義変更):相続により不動産の名義を相続人へ変更する手続き。

- 遺産分割協議書の作成と確認:法的な要件を満たしているか確認し、適切な内容の協議書を作成する。

- 法定相続情報一覧図の作成:相続手続きを簡略化するための書類を作成し、役所や金融機関の手続きをスムーズに進める。

- 裁判所の審判手続きのサポート:遺産分割の審判が必要な場合、書類作成や申立手続きを支援する。

司法書士は、法的な手続きを確実に行うために必要な専門家であり、特に不動産を含む相続では重要な役割を担います。

行政書士・司法書士などの専門家に依頼することで、遺産分割の手続きをスムーズに進めることができます。相続に関するトラブルを避けるためにも、早めに専門家へ相談することが重要です。

最後に

遺産分割は相続人全員の合意が必要な手続きであり、トラブルを避けるために適切な対策が求められます。協議が成立しない場合は、家庭裁判所での調停・審判に進むことになります。スムーズな相続のために、生前の相続対策や遺言書の活用、専門家への相談を検討しましょう。

次回は「相続についての基礎知識⑥ 遺言」について解説します。