養子縁組は、血縁関係がなくても法的に親子関係を形成できる制度です。相続においても重要な意味を持ち、家業の継承や財産の分配を円滑にするために活用されることがあります。特に、後継者のいない家庭や、相続税対策を目的とする場合に養子縁組を利用するケースが増えています。

養子縁組は、法的な手続きを経ることで成立しますが、単に手続きを済ませるだけではなく、その目的や法的効果を十分に理解したうえで行うことが重要です。本記事では、養子縁組の基本的な仕組み、手続きの流れ、法的な効果、相続への影響について解説します。

養子縁組の基礎知識

養子縁組とは?

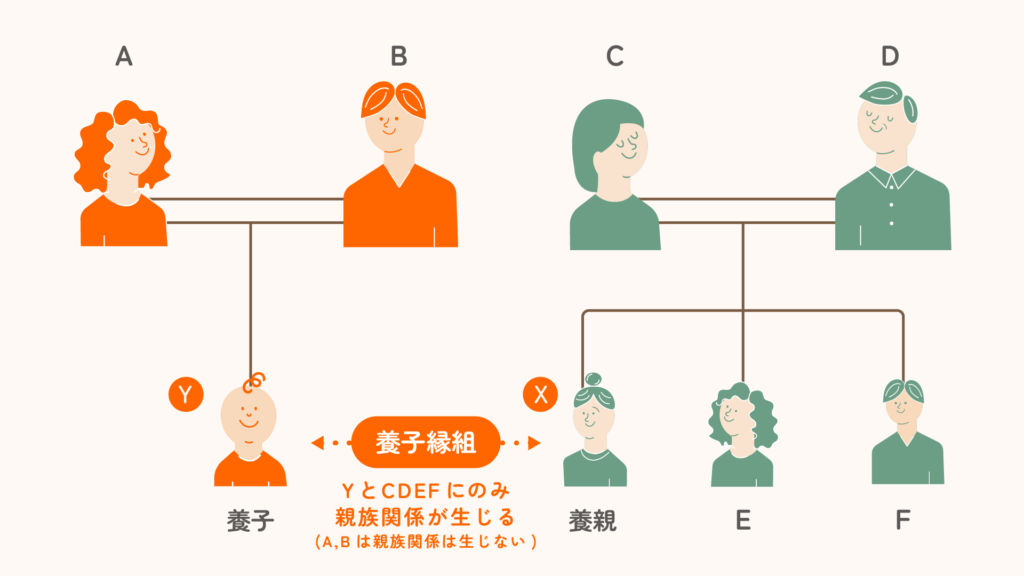

養子縁組とは、血縁関係のない者同士が法的に親子関係を結ぶ制度です。これにより、養子は養親の嫡出子としての身分を取得し、養親の血族とも親族関係が生じます。

例えば、家業を継ぐ者がいない場合、信頼できる人物を養子に迎えることで、法的に親子関係を確立し、事業を承継させることが可能になります。また、相続においても、養子は法定相続人となるため、財産分与の際に有利な立場を得られることがあります。

養子縁組には、目的や効果によって次の2種類があります。

- 普通養子縁組:実親との関係を維持したまま、新たに養親との親子関係を形成する方法です。

- 特別養子縁組:養親のみと親子関係を結び、実親との関係は完全に消滅する制度です。主に児童福祉の観点から、養護を必要とする未成年者を対象にしています。

養子縁組の主な目的

養子縁組が行われる背景にはさまざまな事情があります。

- 家業の継承:長年続く家業を継ぐ者がいない場合、信頼できる者を養子に迎えて事業を引き継ぐことができます。

- 相続対策:相続税の負担を軽減するため、養子縁組を活用して相続人の数を増やし、基礎控除額を増やす方法があります。

- 家族関係の法的確立:事実上の親子関係を法的に確定させるために、養子縁組を利用するケースもあります。

- 社会的養護:児童養護施設出身者など、実親の支援を受けられない子供の生活基盤を安定させる目的で行われることもあります。

養子縁組の手続きと要件

養子縁組の要件

養子縁組を成立させるためには、一定の要件を満たす必要があります。

- 養親・養子の双方が同意していること

- 養子が15歳以上の場合は本人の同意のみで可能(親権者の同意は不要)

- 養子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要

- 養親は20歳以上であること

- 養親が既婚者である場合は、配偶者の同意が必要(例外あり)

- 養親は養子より年長者であること

これらの要件を満たさなければ、養子縁組は無効となるため、慎重に確認する必要があります。

養子縁組の手続き

養子縁組を行う際には、以下の手続きを踏む必要があります。

- 必要書類の準備

- 養親・養子の戸籍謄本

- 養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可書

- 養子が既婚者の場合は配偶者の同意書

- 家庭裁判所の許可(未成年養子の場合)

- 市区町村役場への届出

- 養子縁組の成立

養子縁組は、届出を行うことで正式に成立します。特に未成年者の養子縁組の場合は、慎重に準備を進めることが求められます。

養子縁組をスムーズに進めるために

養子縁組は、単なる親子関係の形成だけでなく、相続対策や家業の継承にも関わるため、専門家の視点が重要です。行政書士や司法書士は、適切な手続きをサポートし、法的トラブルを防ぐ役割を担います。

例えば、養子縁組を利用して相続税を軽減しようとする場合、他の相続人の遺留分に影響を与えるため、事前に遺言書を作成するなどの対策が必要になります。また、戸籍の変更手続きや家庭裁判所での許可申請が必要な場合もあるため、専門家のアドバイスが有益です。

さらに、養子縁組による扶養義務の変化や、相続時の財産配分についてのアドバイスも重要となります。実務では、養子縁組後の親族間の関係を円滑にするために、事前に家族間の合意を得ることが推奨されます。

養子縁組と遺留分の関係

養子縁組を行うことで、養子には養親の相続権が発生しますが、それに伴い、他の相続人の遺留分にも影響を与えます。養子が増えることで相続分が分散されるため、実子との間で争いが生じるケースもあります。

また、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があり、養子縁組を行う前に他の相続人と話し合いをしておくことが重要です。特に、相続財産が不動産や事業資産のように分割しづらい場合、遺留分をめぐる争いが生じることが多いため、遺言書の作成が推奨されます。

相続対策として養子縁組を活用する場合、養子の数が多くなりすぎると、他の相続人とのバランスを崩し、不公平感を生む可能性があります。そのため、専門家の助言を受けながら、相続全体のバランスを考えた計画を立てることが重要です。

養子縁組と養子の子の関係

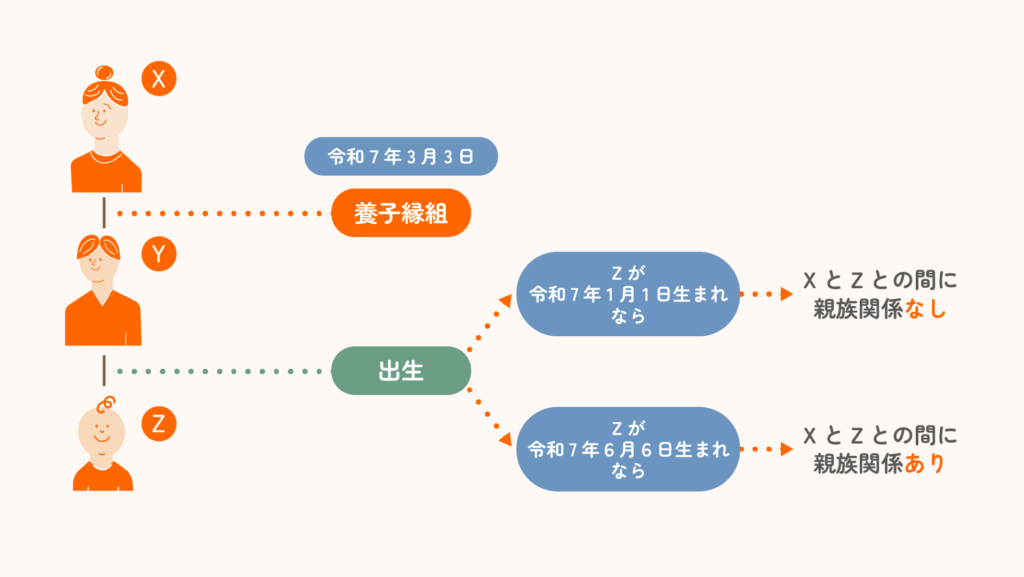

養子に子供がいる場合、その子供が養子縁組前に生まれたか、縁組後に生まれたかによって、養親との関係が異なります。

縁組前に生まれた養子の子

養子が縁組前に子をもうけていた場合、その子供は養親及び養親の血族との間に法的な親族関係は生じません。そのため、養子が養親より先に亡くなり、当該養親の相続を受ける際、養子の子供は養親の法定相続人にはなりません。

縁組後に生まれた養子の子

養子縁組が成立した後に生まれた子供は、養親の直系卑属として親族関係が生じます。このため、養子が養親より先に亡くなっても、養子の子は養親の相続権を持ち、法定相続人として扱われることになります。

この違いは相続や扶養義務の面で大きな影響を与えるため、養子縁組を行う際には、事前にどのような法的効果があるのかを理解しておくことが重要です。

最後に

養子縁組は相続において大きな影響を及ぼす制度であり、その法的・税務的な側面を十分に理解した上で慎重に進める必要があります。特に、養子の子の法的立場や相続における影響を考慮し、必要に応じて遺言書を活用するなど、適切な対策を講じることが望まれます。

また、養子縁組を行うことで遺留分への影響が生じるため、事前に家族間での調整を図ることが不可欠です。専門家のサポートを活用し、法的なリスクを抑えながら円滑な相続対策を実現しましょう。

次回は「相続についての基礎知識⑤ 遺産分割」について解説します。