婚姻関係の有無によって、子の法的な身分が異なることをご存じでしょうか? 日本の民法では、婚姻中に生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」として区別しています。

相続において、嫡出子と非嫡出子では相続分は等分ですが、非嫡出子は父親の認知がないうちは父親の相続人にはなれないため、法的な位置づけを理解しておくことが重要です。 また、近年の民法改正により嫡出推定の規定が変更され、無戸籍者問題の解消に向けた動きが進んでいます。

本記事では、嫡出子と非嫡出子の違い、嫡出推定の仕組み、認知の手続きや相続への影響について解説します。

嫡出子とは?

嫡出子の定義

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を指します。 嫡出子と認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 婚姻中に生まれた子→妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子であると推定され、嫡出子として扱われます。

- 婚姻前に懐胎し、婚姻後に生まれた子→妻が婚姻前に懐胎した子であっても、婚姻成立後に生まれた場合は夫の子と推定され、嫡出子と認められます。

嫡出の推定規定と 無戸籍者問題

嫡出推定(以前の規定)の問題点

民法では、婚姻の成立時期や解消時期に基づき、子が嫡出子と推定されるかどうかを判断するルールが設けられています。

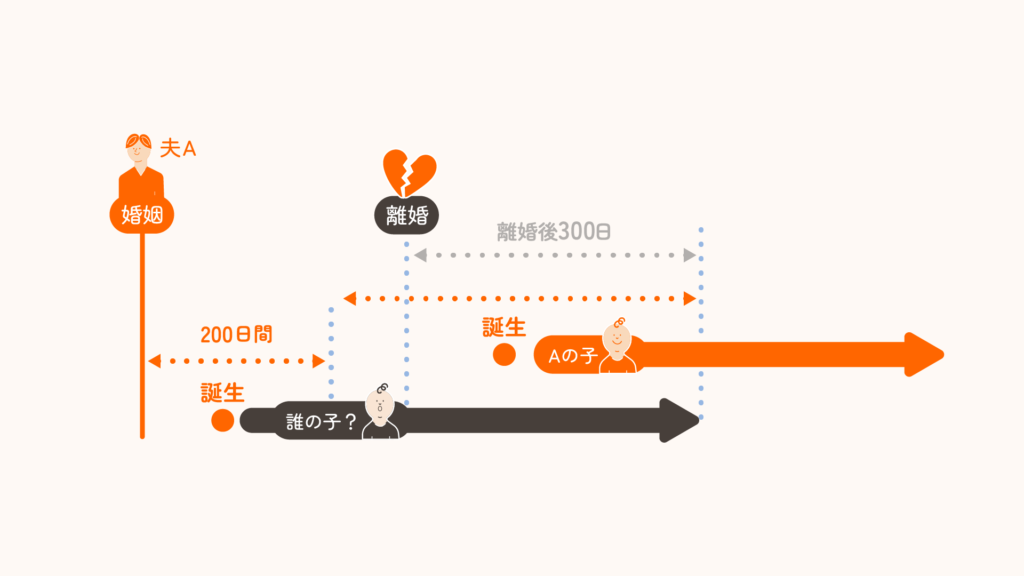

【法改正前の規定】

- 婚姻成立の日から200日以内に生まれた子 → 婚姻前に懐胎したものと推定される(夫の子ではない可能性があり、嫡出推定は及ばない)。

- 婚姻成立の日から200日を経過した後、または婚姻解消・取消の日から300日以内に生まれた子 → 婚姻中に懐胎したものと推定され、夫の子として扱われます。

この規定は、親子関係の安定性を保つために設けられていましたが、これにより婚姻解消・取消の時期により現在の夫の子としての出生届が受理されないこともあり、無戸籍者が発生する問題も指摘されていました。

無戸籍者の問題とは?

改正前の嫡出推定規定により、離婚後300日以内に出産した場合、子が前夫の子と推定されるというルールが適用されます。 しかし、実際には前夫とは無関係の子であるケースもあり、母親が出生届を提出しないことで「無戸籍者」が発生することが問題視されていました。

無戸籍者となると、以下のような問題が発生します。

- 住民票が作成されず、健康保険や行政サービスを受けられない。

- 就学時に戸籍証明が求められる場合に支障が生じる。

- 相続時に親子関係の証明ができず、遺産を受け取れない。

令和6年4月1日の民法改正

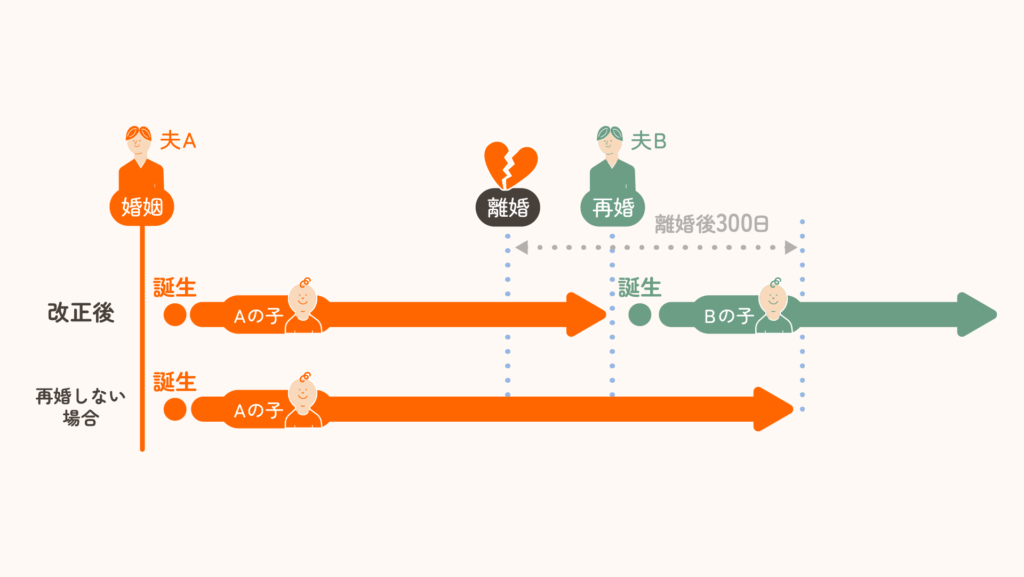

この問題を解消するため、2024年(令和6年)4月1日に民法が改正されました。 これにより、300日以内に生まれた子であっても、母親が現夫の子であると届け出ることが可能となり、無戸籍者の発生リスクが軽減されました。

【法改正後の規定】

- 婚姻成立の日から200日以内に生まれた子 → 夫の子と推定する。

- 婚姻解消・取消の日から300日以内に生まれた子 → 母が前夫以外の男性と再婚後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する。

非嫡出子とは?

非嫡出子の定義

非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を指します。

- 母と非嫡出子との親子関係 → 出産の事実によって当然に成立します。

- 父と非嫡出子との親子関係 → 認知(民法779条) によって成立します。

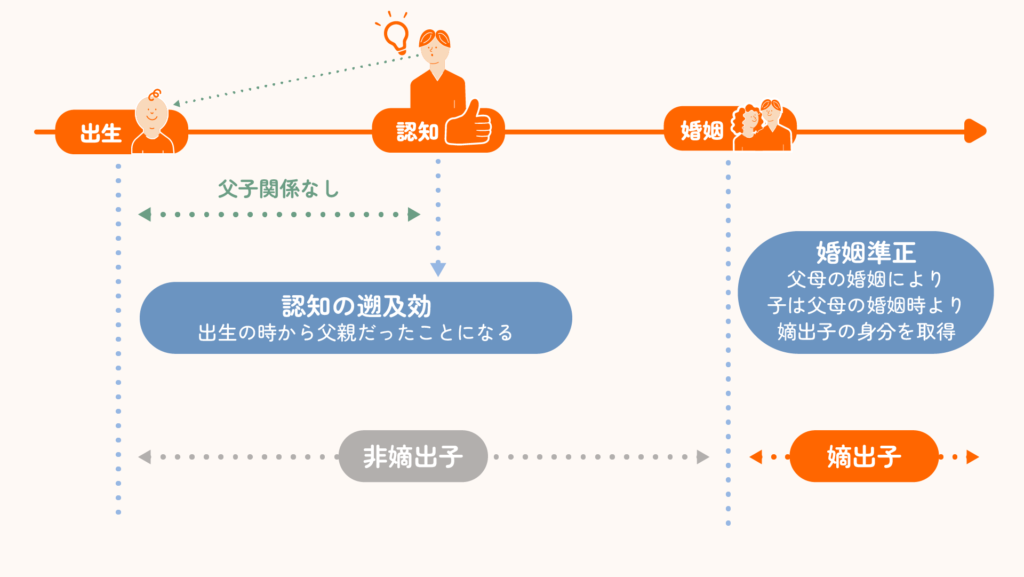

認知とは?

非嫡出子が父の子として法律上認められるには、認知という手続きが必要です。 認知には以下の2種類があります。

- 任意認知(父が自ら認知する場合)

- 強制認知(裁判による認知請求)

認知がないうちは、父子間の親子関係が認められません。これは、非嫡出子が父の相続人にはなれないことを意味するため、相続においては認知の有無が重要となります。

相続手続きにおける違いと課題

親子関係の証明方法と注意点

相続手続きを進めるためには、相続人の確定が必要になります。そのため、親子関係の証明が非常に重要です。

嫡出子の場合

戸籍謄本を取得すれば親子関係は明確になり、特に問題なく相続手続きを進めることができます。

非嫡出子の場合

認知の有無が戸籍に記載されているかが重要になります。

- 認知がされていない場合、法律上の親子関係が認められず、相続権を持つことができません。

- 認知の有無が不明な場合は、過去の戸籍を遡って確認する必要があります。

- 父の生存中であれば任意認知を受けることが可能ですが、死亡後は認知訴訟を提起する必要があります。

相続税・税制の影響

税制上、嫡出子と非嫡出子の区別はなく、どちらも同等の相続分を持ちます。しかし、実務上の手続きには影響が生じることがあります。

相続税の申告手続き

- 嫡出子は相続人としてスムーズに確定されるため、相続税の申告手続きも比較的容易に進められます。

- 非嫡出子は、認知が証明されるまでは相続人として認められないため、手続きが長引く可能性があります。

税務調査のリスク

- 非嫡出子の相続申告では、税務署が親子関係の証明を厳密に確認するケースが多くあります。

- 認知が相続直前に行われた場合、節税目的の認知ではないかと疑われる可能性もあります。

遺言を活用した相続対策

非嫡出子が確実に相続するためには、遺言の活用も有益です。

遺言の書き方と有効性

- 遺言があれば、非嫡出子に確実に財産を遺すことができます。

- 公正証書遺言を作成すれば、法的な効力が強いため、相続時のトラブルを防ぎやすくなります。

- 前述の父親による認知は、遺言によっても可能です。

遺留分との調整

- 他の相続人(嫡出子や配偶者など)の遺留分を考慮しないと、遺言の内容が争われる可能性があります。

相続対策の具体例

- 生前贈与を活用し、相続開始前に一部の財産を移転する。

- 生命保険を利用し、非嫡出子を受取人に指定することで、確実に財産を遺す。

DNA鑑定と法的立証

認知訴訟におけるDNA鑑定の重要性

- 父親が認知を拒否している場合、DNA鑑定が親子関係を証明する決定的な証拠になります。

- 訴訟の場において、裁判所がDNA鑑定を命じることもあります。

父親死亡後のDNA鑑定による認知手続き

- 父親が死亡した後でもDNA鑑定を通じて認知を求めることが可能です。

- 遺族の同意が必要になるケースがあり、相続人との間で争いに発展する可能性があります。

- 遺骨や遺品からDNAを採取し、鑑定を行う方法が認められる場合もあります。

嫡出子・非嫡出子が関連する相続の具体的なケース

遺産分割協議でのトラブル事例

非嫡出子の存在が発覚し、遺産分割協議が混乱するケース

- 被相続人の死亡後、非嫡出子の存在が明らかになり、遺産分割協議が振り出しに戻ることがあります。

- 他の相続人が非嫡出子の相続権を認めたがらず、協議が長期化するケースもあります。

相続財産の取り分をめぐる対立

- 非嫡出子と嫡出子の間で、財産の分割方法について対立が起こることがあります。

- 遺言がない場合、法定相続分をめぐる争いが発生しやすくなります。

- 事前に遺言を作成していないと、調停や裁判に発展するケースもあります。

認知が間に合わなかった場合の対処法

相続発生後の認知請求

- 非嫡出子が認知されていないまま相続が発生した場合、家庭裁判所に認知請求を申し立てることができます。

- 認知が認められれば、法的に相続権を取得できます。

遺産分割が終わった後に認知が確定した場合の対応

- すでに遺産分割が完了していた場合は、当該遺産分割は有効なままですが、非嫡出子は自らに認められる相続分として他の相続人に対し金銭の請求をすることができます。

- 他の相続人との交渉が必要になるため、弁護士などの専門家に相談しながら進めることが望ましいです。

最後に

親の婚姻関係の有無によって生じる嫡出子と非嫡出子は、法的な扱いが異なります。

特に、非嫡出子の場合は認知の手続きを行わないと、父親との法律上の親子関係が成立しないため、相続などに影響を及ぼします。戸籍調査や遺言の作成、認知の手続きについて早期に対応することが重要です。

次回は「相続についての基礎知識④ 養子縁組」について詳しく解説します。