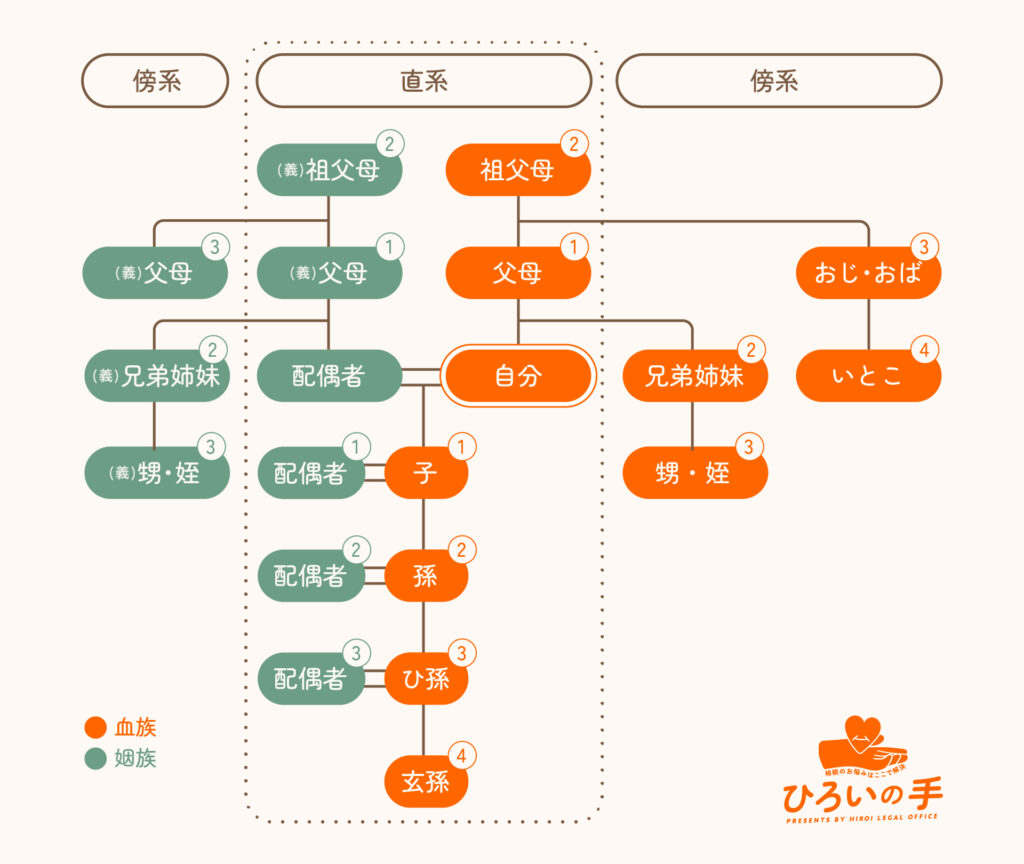

私たちが日常的に使っている「親族」という言葉ですが、実は法律で明確に定義されています。民法第725条では、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が「親族」として定められています。

では、「血族」「姻族」「親等」とは具体的にどのような関係を指すのでしょうか?

血族・姻族・親等とは?

血族とは?

血族とは、自分と血のつながりがある人のことを指します。ただし、法律上の血族には実際に血のつながりがある「自然血族」と、養子縁組によって法的に血族関係が認められた「法定血族(擬制血族)」の2種類があります。自然血族には両親や祖父母、子、孫、兄弟姉妹などが含まれます。一方、法定血族とは、血のつながりはないものの法律上は実の親子と同じ扱いとなる養子縁組による関係です。

姻族とは?

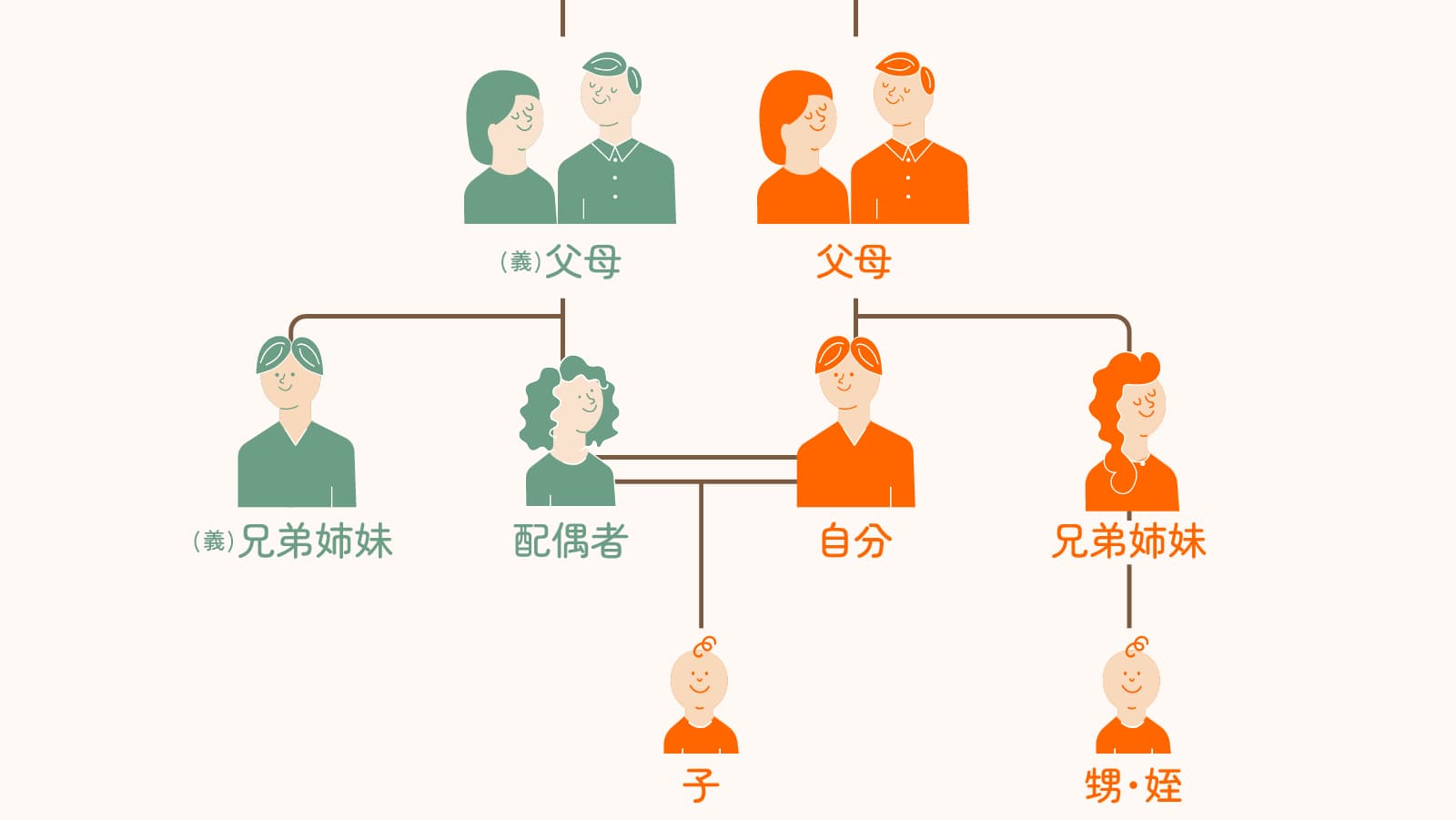

姻族とは、結婚によって生じた親族関係を指します。姻族には、自分の配偶者の血族と、自分の血族の配偶者が含まれます。例えば、義理の両親や配偶者の兄弟姉妹は前者に当たり、自分の兄弟姉妹の結婚相手や親の再婚相手は後者に当たります。

親等とは?

親等とは、親族間の距離を表す単位です。計算方法は、自分の親を1親等とし、祖父母は2親等、子も1親等、孫は2親等と数えます。兄弟姉妹は2親等、おじやおばは3親等と定められています。このように、世代が上がるごとに1親等ずつ加算し、下がるごとにも1親等ずつ加算される仕組みです。

親族と法定相続人の関係

親族の中でも、すべての人が相続人になれるわけではありません。民法では、相続の優先順位が定められており、配偶者は常に相続人となります。血族の中では、直系卑属(子や孫)が最優先され、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹と続きます。傍系の親族(おじ・おばやいとこ)は基本的に相続人にはなりません。

養子と親族関係

養子も親族に含まれ、相続権があります。普通養子縁組の場合、養親との間で親族関係が生じるだけでなく、実親との関係も継続します。一方、特別養子縁組の場合は実親との関係が完全に解消され、養親との関係のみが存続します。この違いは、相続の際に大きく影響します。

親族関係の変化と相続

結婚や離婚、再婚によって親族関係は変化します。例えば、離婚すると配偶者は親族ではなくなり、その親族との姻族関係も終了しますが、子どもとの関係は継続します。また、再婚すると新しい配偶者やその血族が姻族となります。

姻族関係の終了

配偶者が死亡した場合、配偶者の血族との姻族関係は自動的には終了しません。姻族関係を終了させたい場合は、民法728条に基づき「姻族関係終了届」を提出する必要があります。これにより、元配偶者の血族との法的なつながりを断つことができます。

最後に

親族とは、6親等内の血族と配偶者、3親等内の姻族を指します。血族には、自然血族と法定血族があり、自然血族は実際に血のつながりのある親族、法定血族は養子縁組によって認められた親族です。姻族には、配偶者の血族と血族の配偶者が含まれ、例えば義理の両親や兄弟姉妹の配偶者などが該当します。

また、親族の中でも相続人となれる範囲は決まっており、直系卑属(子や孫)が最優先され、次に直系尊属(親や祖父母)、その次に兄弟姉妹となります。養子縁組の形態によっても相続権が異なり、普通養子は実親との関係が続くが、特別養子は実親との関係が解消されるという違いがあります。

結婚や離婚によって親族関係は変化し、配偶者の血族との姻族関係は配偶者の死亡後も自動的には消滅しません。親族関係を正しく理解することは、相続手続きを円滑に進める上で非常に重要です。

親族の範囲や関係性を理解することは、相続において重要な基礎知識となります。今後の記事では、相続人の範囲や相続のルールについて詳しく解説していきます。

次回は「相続についての基礎知識②婚姻と内縁」について解説します。